北京人民劇場新貌攝影 李津津

10月9日,國家京劇院2023年度全國小劇場京劇“群英會”、“禮遇國粹”文創征集活動暨北京人民劇場煥新重張新聞發布會,選在已有近70年歷史的北京人民劇場召開。國家京劇院宣布將于10月16日在此啟動全國小劇場京劇“群英會”參演劇目展演活動。此舉也標志著這座2018年入選“中國二十世紀建筑遺產”的劇場在沉寂多年后,將以煥然新姿開門揖客。

國家京劇院院長 王勇 攝影 李津津

國家京劇院院長王勇介紹了“2023年度全國小劇場京劇群英會”及“禮遇國粹”文創征集活動背景及項目開展情況。他說,“此刻我們身處的北京人民劇場始建于1953年,國家京劇院首任院長、京劇藝術大師梅蘭芳先生曾在此作開幕演出,無數京劇名家在此登臺獻藝,引領著京劇藝術推陳出新,不負文藝為人民服務的光榮使命,無愧于‘人民劇場’的光榮稱號。”

2023年度全國小劇場京劇“群英會”由文化和旅游部藝術司指導、北京市西城區人民政府和國家京劇院聯合主辦,展演將于10月16日在北京人民劇場正式啟幕,為期一個月。屆時,國家京劇院《張協狀元》、北京京劇院《吝嗇鬼》、上海京劇院《草芥》、武漢京劇院有限責任公司《一丈青》、浙江京昆藝術中心《王者俄狄》、江蘇省演藝集團京劇院《圖蘭朵·心》等15臺劇目、13場演出將與廣大觀眾見面。

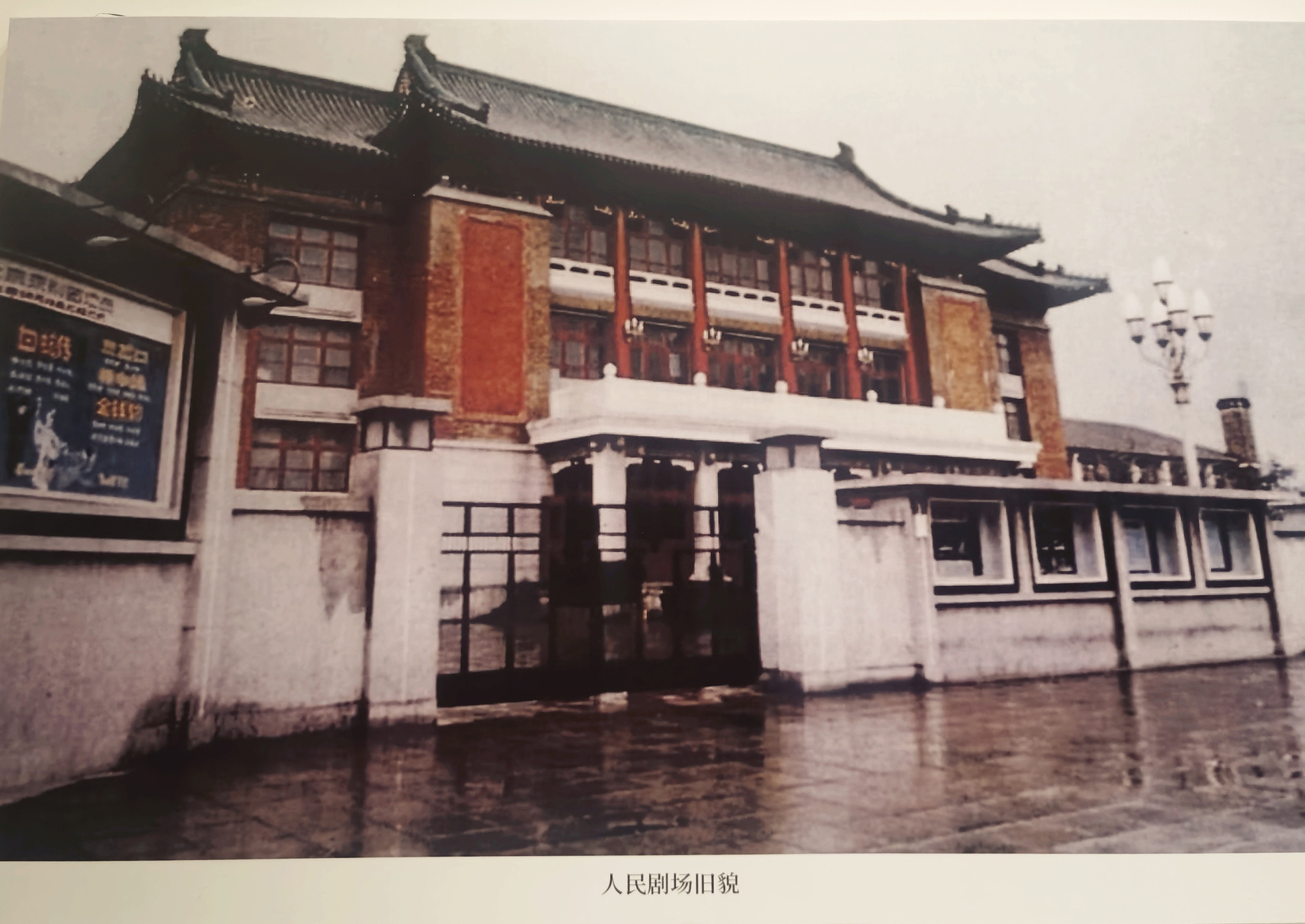

人民劇場舊貌 攝影 王諍

改建后的人民劇場舞臺 攝影 王諍

王勇介紹說,煥新重張后,人民劇場將重點展示在中國共產黨領導下新型劇院(團)的藝術成就,通過一院(國家京劇院)、一場(北京人民劇場)、一館(京劇藝術展陳館)、一街(護國寺街)的整體布局,形成一個京劇展示傳播基地,帶動一個文旅融合示范帶(護國寺街人民劇場—梅蘭芳紀念館—什剎海地區),充分發揮央地合作優勢,推進區域性文旅經濟發展;劇場作為教育部認定的全國中小學研學實踐基地,將在吸取以往開展活動的優秀成果基礎上不斷開拓展覽展示、研學課程研發,成立“國家京劇院少兒京劇團”,結合京劇藝術考級,在中小學生群體中廣泛推進中華優秀傳統文化的傳播普及,滋養“文化秧苗”茁壯成長;劇場還將不斷釋放文化產業潛能,推進線上演播線下演出并舉,制定相關經營計劃,使其成為富含特色的專業演播基地。

人民劇場的主門被原樣挪移在展覽館三樓 攝影 王諍

提起北京護國寺街,可謂名人、名吃、名寺薈萃,而今人民劇場的重張開業不啻為這條歷史悠久的街巷一大盛事。回首往昔,人民劇場于1955年5月4日﹣7日正式開幕,中國京劇院首任院長梅蘭芳先生以他的代表劇目《穆柯寨》《奇雙會》《貴妃醉酒》正式拉開了劇場的大幕。

國家京劇院制作和舞美中心主任李繼勇告訴澎湃新聞記者,人民劇場曾伴隨一代又一代人成長,承載著太多國家京劇院的歷史記憶,也承載著新中國京劇藝術的輝煌歷程,在京劇藝術發展史上留下了不可磨滅的印跡。

人民劇場外的歷史建筑銘牌 攝影 王諍

人民劇場原建筑的壁燈 攝影 王諍

人民劇場原建筑的琉璃件 攝影 王諍

“當年梅蘭芳先生的府邸‘梅館’距離劇場也就150米左右,他每天安步當車,溜溜達達就來上下班、唱戲。特別的,建國十周年時,梅先生一生排演的最后一部新戲《穆桂英掛帥》,也于1959年5月25日在此首演,是在這立得戲。另外,劇院的四大頭牌‘李袁葉杜’(李少春、袁世海、葉盛蘭和杜近芳)的很多名劇也都曾在此上演。”

李繼勇介紹說由于年代久遠,人民劇場的設計師已不可考,劇場北配樓至今仍舊保持著當年的狀態。“當年劇場的建設遵循中國古典建筑的對稱美學,劇場外左右兩側是磚墻水牌,中間的宣傳欄也可以視作影背。而人民劇場看似是古典建筑大木作的樣貌,細節上卻不無當代審美的體現。舉個簡單的例子,歇山屋頂飛檐翹角上的五脊六獸,走近觀瞧,其實是一只只振翅待飛的和平鴿,呼應了上世紀50年代召開的世界和平大會,不僅意趣盎然,也體現了新中國欣欣向榮的氣息。”

展覽館二樓《紅色娘子軍》的道具陳設 攝影 王諍

作為曾經的中國頂級戲曲演出殿堂、京城演出條件最好的劇場,北京人民劇場具有極為舒適的觀看角度和聲學效果,成為戲曲演出首選之地和人們欣賞京劇的主要現代劇場之一。劇場于2007年底列入北京市第一批優秀近代建筑保護名錄,并于2018年列為中國20世紀第三批建筑遺產。2019年北京市人民政府公布該劇場為“北京市歷史建筑”。

展覽館三樓由戲箱堆放而成的裝置藝術展品 攝影 王諍

“2003年,劇場因技術改造升級等原因,暫停對外演出功能。”李繼勇回憶說,劇場而后在2007年被確定為“戲曲影視拍攝演藝中心”,2017年被中宣部確定為“中國京劇像音像工程”北京基地(選取當代京劇名家及其代表性劇目,采取先在舞臺取像、再在錄音室錄音、然后演員給自己音配像的方式,運用現代科技手段,反復加工提高,留下最完美的藝術記錄。記者注。)2020年,國家京劇院建院65周年時,劇場二樓、三樓改成了現而今的歷史展陳館。

改建后的劇場觀眾席 攝影 李津津

就澎湃新聞記者現場觀摩,改建后的劇場舞臺飾以傳統吉祥紋樣,寬18米、高7米、縱深達22米的舞臺,能滿足絕大多數戲曲、曲藝演出的需要。而可容納550位觀眾的可收縮座椅組成的觀眾席,距離舞臺前沿不過3米,足以想見觀演時的震撼。劇場內設有大中小化妝間可同時滿足近50位演員化妝,還有多功能會議室和多功能前廳和京劇藝術展陳館,用以滿足演出、拍攝錄制、展覽展陳、藝術培訓、文創展示等需求。

展覽館二樓“把光留住”長廊 攝影 王諍

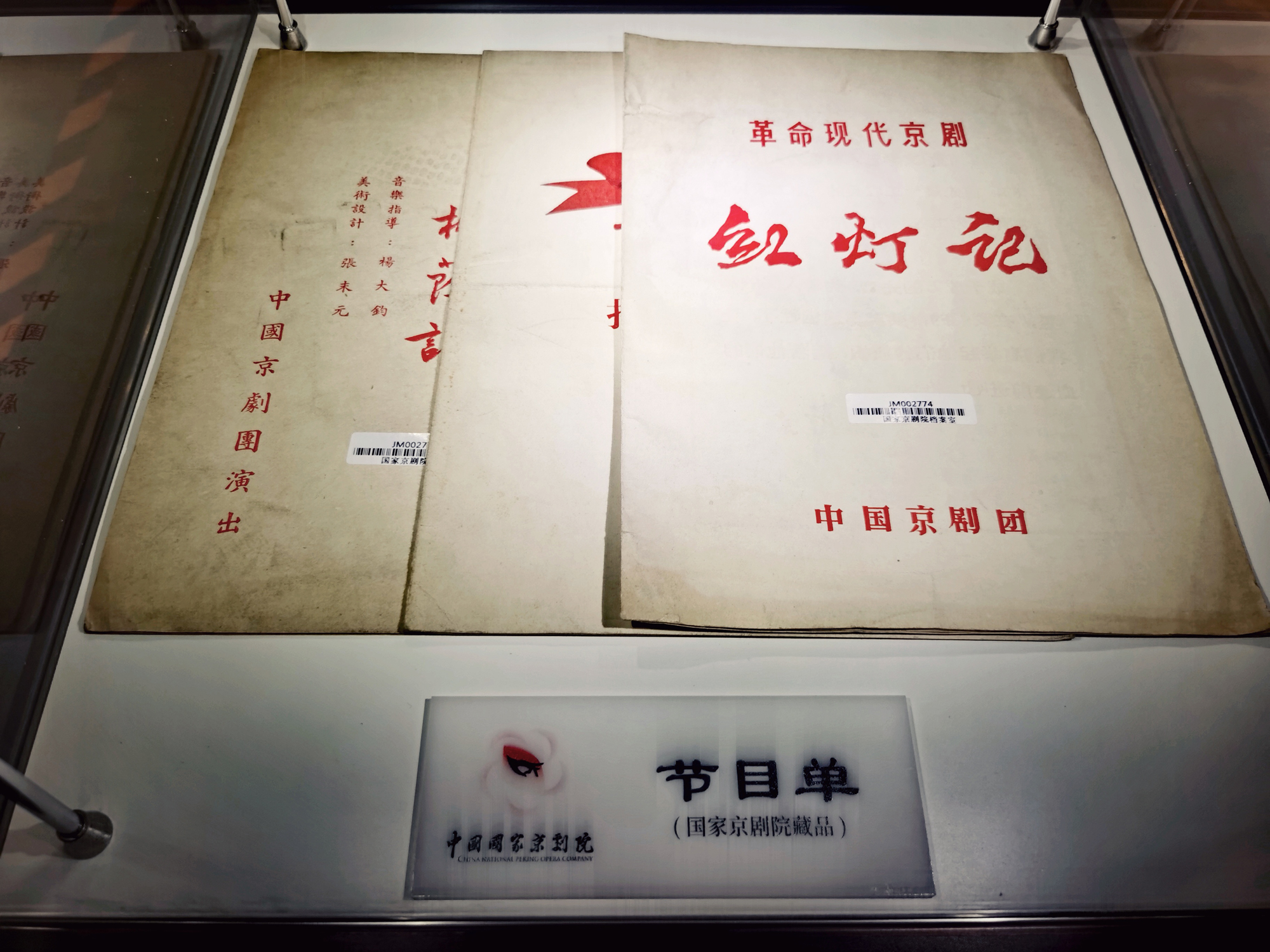

展覽館二樓展陳的《紅燈記》節目單 攝影 王諍

步入二樓的展覽館,這里以“徽漢合流,粉墻黛瓦”的樣態,主要用作劇目展覽,陳列著《西廂記》《紅燈記》等劇目的節目單。京劇名家杜近芳先生曾經使用過的雙劍,由京劇院道具盔帽設計制作專家、國家級非遺項目代表性傳承人李鴻儒先生制作,也靜靜地躺在展柜中。展館東側“把光留住”的長廊盡頭,則是選用劇場之前的窗戶制成展柜,以深淵鏡的形式展示“一桌二椅”的不同擺放形制。

杜近芳先生使用過的雙劍 攝影 王諍

展覽館二樓盡頭深淵鏡展陳的“一桌二椅” 攝影 王諍

三樓展館則主要用作京劇服飾和道具的展示。展館正中是由梨園行前輩們用過的戲箱堆放成的一件裝置藝術展品,陳列著演員們曾經使用過的盔頭、戲衣和戲鞋,以及舞臺上的燭臺、燈籠、扇子、手絹文房四寶等道具。李繼勇特為介紹說人民劇場之前的正門也被原封不動地保存在此,“我們單做了一個門頭立在這里。想當年,多少位老藝術家,多少位國家領導人都從這扇門下走過,歷史的傳承可謂盡在于此。”