上海外高橋造船有限公司郵輪項目部大型郵輪建造管理團隊和國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”。

大型郵輪工程作為中國制造國家品牌的重要組成部分,是新時代我國工業和科技實力的集中體現,更是有效促進國際人文交流、展示大國形象的國家名片。2023年,國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”的成功交付,不僅填補了中國造船業建造船型的空白,推動船舶工業轉型升級,也進一步豐富了國家海洋戰略的實現路徑,大型郵輪工程成為中國經濟高質量發展的有效載體和精彩縮影。

“我努力奔跑,只為追上那個曾經被寄予厚望的自己。”

聶凱微信里的這句簽名,像極了青年人描述自己成長的重要歷程。

他是上海外高橋造船有限公司郵輪項目團支部書記。

他微信朋友圈里有一張異常美麗的照片:碧海、藍天,巍峨青山,畫面主體是一艘亮白色的郵輪。

郵輪是海面上浮動的五星級酒店。此前,中國從未能擠進這一高端市場。

“任何一個超級工程都難說容易,國產首制尤為困難。”馬玉麟說。他是上海外高橋造船有限公司團委書記。

聶凱和馬玉麟都很年輕,但他們和小伙伴們一起,做了一件大事。

作為中國船舶集團貫徹習近平總書記重要指示精神、落實國家戰略、推動高質量發展的一號工程,中國國產首艘大型郵輪在他們手中誕生、啟程、遠航。世界郵輪市場從此有了中國人的身影。

郵輪的設計圖紙有15萬余張、2.1噸重,整船零件數更是高達2500萬個……填補空白,高端產品,轉型發展。

上海外高橋造船有限公司長長的交船名單上,又多了一種船型。

這是一張入場券,中國從此躋身大型郵輪這一高端市場。考慮到由此帶動的上下游產業鏈,以及帶來的可能“井噴”的郵輪旅游市場,其經濟價值不可估量。

2023年11月4日,這艘中國國產首艘大型郵輪正式命名交付。

2023年12月31日晚,國家主席習近平在新年賀詞中也提及“國產大型郵輪完成試航”。

接下來,2號大型郵輪、3號大型郵輪……

這一亮眼成績背后滿滿的是青年智慧、青年力量和青年擔當。

為了保證國產首艘大型郵輪的順利出塢、試航、命名交付、正式移交,2023年初,“菁鋒建功行動” (簡稱“菁鋒”)團隊、國產首制大型郵輪建造管理青年突擊隊成立,這支平均年齡不到35周歲的青年隊伍,為了一個共同的目標“摘取中國造船行業的最后一顆明珠”,肩負起了時代賦予的重任。該團隊全流程負責郵輪“決勝年”的建造過程中的管理工作,在技術創新、管理提升方面形成累累碩果,共同促進了首制郵輪的圓滿交付運營。

“菁鋒建功行動”是上海市經信系統圍繞“國之大者”“城之要者”,聚焦國家重大戰略任務以及上海市產業高質量發展重點,從2023年開始,引導支持產業青年服務大局,引領系統青年圍繞中心工作開展的青年崗位建功行動。

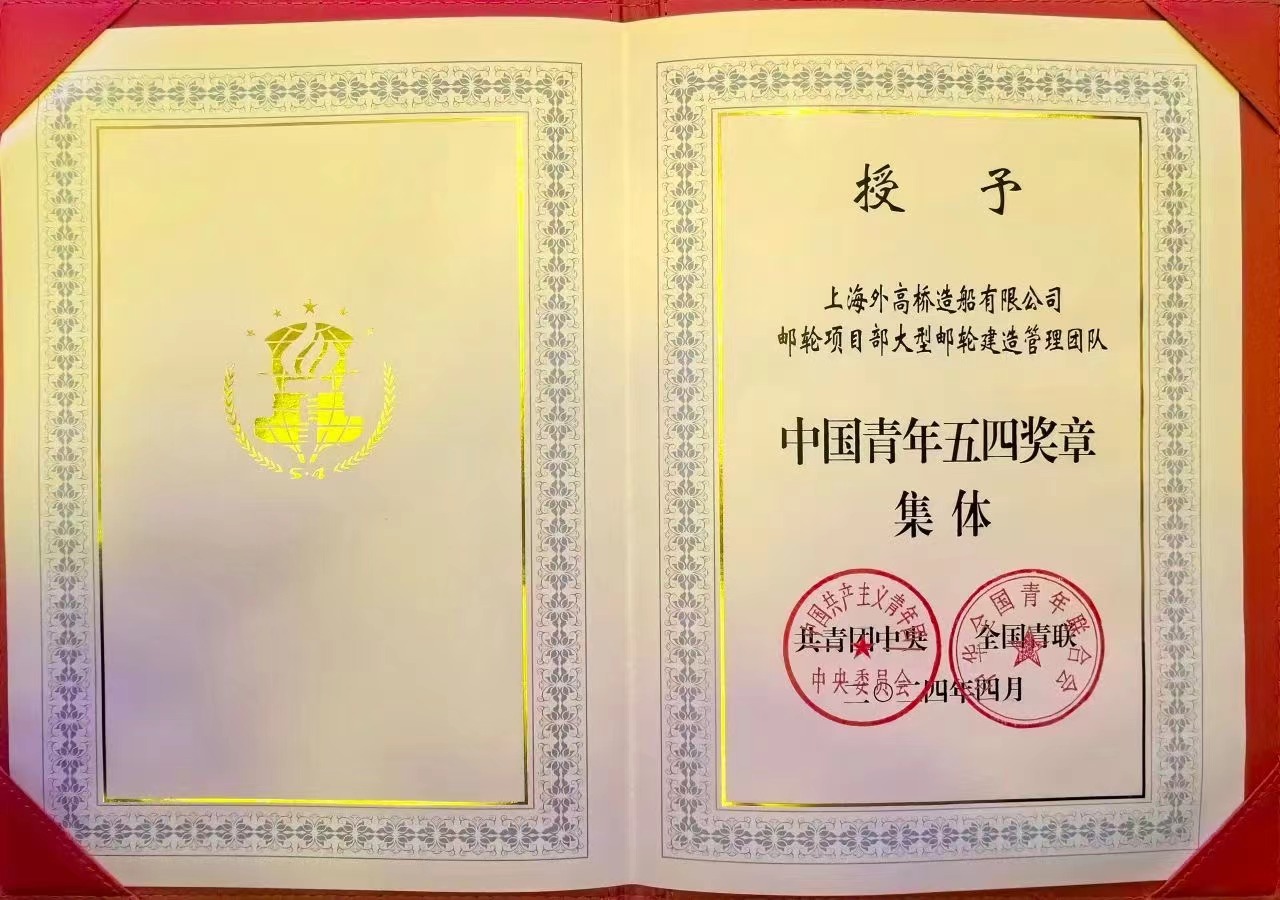

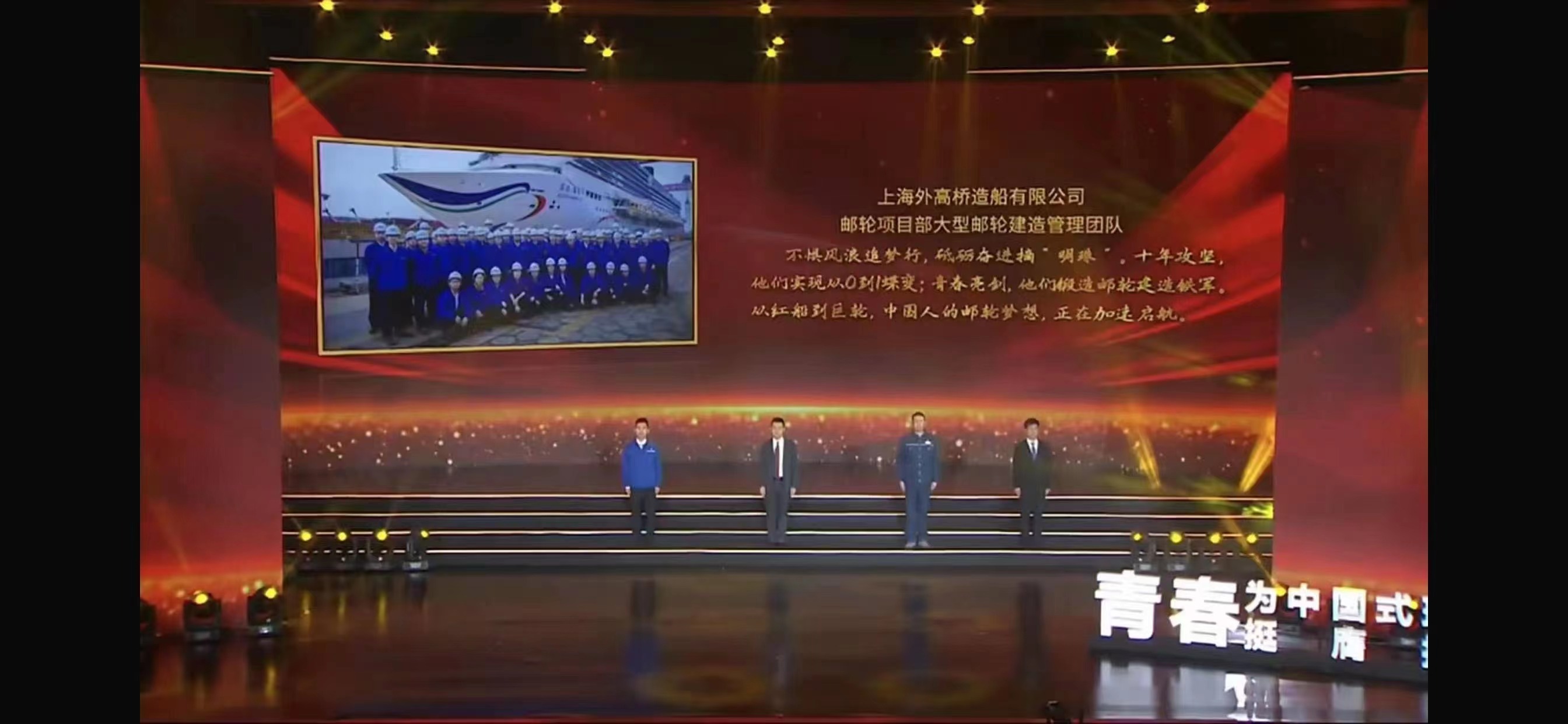

上海外高橋造船有限公司郵輪項目部大型郵輪建造管理團隊榮獲第28屆“中國青年五四獎章集體”。

2024年5月,上海外高橋造船有限公司郵輪項目部大型郵輪建造管理團隊榮獲第28屆“中國青年五四獎章集體”,是2024年上海唯一獲得這一榮譽的集體。

“一場青春盛會!每個‘高光時刻’背后都有一段奮斗故事。正青春,我擔當!”領獎后,馬玉麟在微信朋友圈寫道。

“第一名”的難題:巨系統工程+三大核心難題

馬玉麟說,在歐美,郵輪已經是非常流行的一種旅游方式,但是在中國可能近十幾年或者說近幾年,大家聽說的不太多。因為此前中國的郵輪旅游還在起步階段。

8年科研攻關,5年設計建造,原定2023年底交付,但聶凱和馬玉麟都說:“當時,對于能否在2023年年底交付,我們也是有過動搖的。”

因為疫情等原因,2022年6月初,還有很多的工作沒有完成,為了按期交付,外高橋造船制定了郵輪項目“四個120天”工作計劃。

“我們初步統計了一下,當時有360多家一級供應商,差不多1000多家兩級配套企業,全球范圍內30多個國家的5000多名工程技術人員協調和聯動。”聶凱表示,“我們屬于類似于指揮中心部門,是逐步構建起來這樣一個多中心,然后分布式可迭代的郵輪工程組織管理的模式。這跟原來我們做其他船的模式完全不同。以前,一艘船就派一個單船主管,基本上所有的問題就能夠協調結束了。郵輪不是這樣一個概念,而且又長,300多米,是網格化的管理,分了甲板經理等區域生產經理,做平衡和協調。”

一艘郵輪要順利交付,至少有三大核心難題要解決:一是重量和重心控制,二是安全返港,三是振動噪聲。

在重量控制方面,聶凱介紹,如果超太多,就是違反規范要求,可能船東就不要這艘船了。

他表示,廠區里擺放的是船的分段,然后拼成一個大片體,叫總段。總段被移到船塢里邊建造,建成整艘船。“其中一個控制點是,怎么樣在每個階段能夠去進行稱重,把每個部分的重量都搞清楚。為了達到原本的設計目標,我們還是花了很多時間和精力的,包括采購了很多稱重的設備。”

第二個難題是安全返港。聶凱介紹,安全返港其實是講的是在火災或進水的事故界限內可以依靠自身動力,返回最近的港口,且船上安全區域能夠滿足乘客和船員的基本生活。如果超過火災事故界限,但是火災不超過一個主豎區,則要求一定數量的系統仍能可用3小時,以用于有序撤離。以上要求一共設定了三種事故的場景:單一水密艙室進水;事故界限內火災;超過事故界限但未超過一個主豎區的火災。

“我們這艘船有5000多名乘客,加上工作人員可能有6000多人。一旦涉及這么多乘客的話,一定要保證他們的生命安全。”聶凱表示,目前采用的是“1+1”兩套冗余系統。

上海外高橋造船有限公司郵輪項目部大型郵輪建造管理團隊榮獲第28屆“中國青年五四獎章集體”。

“(但是)如果你們有機會看到的話,郵輪里密密麻麻全部都是管線、線路。如何能在這個比較窄的空間內,把所有需要的系統都放上去,這對于整個系統的布置、管線的布置、電路的布置,要求非常高,4700多公里的電纜,布置難度非常大。這只是其中一個難題。空間有限,還要設置兩套完全獨立的系統,保證冗余——在一套出故障時,另一套一定得能頂上。”聶凱說。

第三個難題是振動噪聲。郵輪強調游客的舒適度,每個房間、每個公共區域都是嚴格要求其噪聲控制效果。1號郵輪上有2000多個房間,以及很多公共區域,一個密閉空間的上下左右前后等6個面都會有隔音材料用以隔絕噪聲。但是,任何一個簡單的問題乘以2000之后,可能都會變得比較難解決。

雖然有這么多難題,2023年11月4日,中國國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”正式命名交付。

2024年1月1日,這艘郵輪開啟商業首航,七天六晚,從上海到韓國濟州、日本長崎和福岡,航程1119海里。

1月7日,它又將3000多名游客安全帶回上海吳淞口國際郵輪港。

以廠為家:開拓的青年、奉獻的青年、創新的青年、勇于挑戰的青年

“我是主動請纓過來的,主動要求能夠到大項目里來歷練一下。這是我以前想都想不到的大項目。”

聶凱是國產首艘大型郵輪工程指揮部門郵輪項目部的第一批員工。2019年,這個項目部門僅有16人。他是第一批骨干力量,有很多難題等待著他去“啃”。

更早之前,2014年,聶凱進入外高橋造船的一家子公司,在上海臨港的一線生產部門。2018年,他聽說郵輪項目馬上要開建了,就申請參與進來。

聶凱說,“我可以在舒適圈里,做得游刃有余,但是我愿意接受新的挑戰,這也是現在年輕人的一個特點。”

中國國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”。

“做郵輪項目以來,我一直有這個感覺,你了解的東西越多,你需要了解的東西就更多。不然的話,你可能沒法跟人家去溝通。設計、采購、建造,然后調試,到最后,可能售后你都需要去了解。那么,你對全局就了解得更全面,也更容易工作。”他說。

從無到有,2020年,郵輪項目進入正軌,聶凱負責的郵輪項目Turnkey管理工作,涉及102個工程大包,如此規模在中國船舶建造歷史中實屬首例。他深入研究管理流程,將各項目落到實處,保證了郵輪工程總包項目的順利完成。

同時,作為郵輪項目團支部書記,聶凱同志以身作則,為青年團員作出積極榜樣,及時與青年員工進行交流、座談,幫助解決問題。

馬玉麟2012年進入公司,先后在船裝部等一線的部門,2018年,擔任公司團委書記。他說,“廠里青年比較多,1000多名團員,35周歲以下的青年有3000名左右。年輕人還是到大項目上去鍛煉,在項目中成長。”

“我也想挑戰新的項目!” 馬玉麟說,夏天的甲板上溫度比較高,他們也要在現場。吃住在廠里,以廠為家。

為確保國產首制大型郵輪按期高質量交付,團隊嚴密組織籌劃、嚴謹協調施策,推進構建了“以建造為核心的生產策劃能力建設”郵輪建造體系框架,通過對生產準備、生產計劃、先行建造、舾裝建造、后行建造、完工管理等各方面的管控,逐步建立了外高橋造船的郵輪建造體系;創新性設立了工程總包經理、區域經理、系統經理,以滿足現場各時間段工作需求。

首制郵輪交付后,團隊組織編制了各類總結、管理手冊等,將首制郵輪的管理經驗傳承記錄下來,為后續郵輪建造留存寶貴經驗。

2023年底,國產首制大型郵輪已順利完成本年度出塢、試航、命名交付、三次保航等重大里程碑節點,實現了我國郵輪研制零的重大突破,我國成為全球第六個成功設計建造大型郵輪的國家,也是全球第一個同時具備造船業“三大明珠”設計建造能力的國家。

《中國城市報》社有限公司版權所有,未經書面授權禁止使用

Copyright ? 2015-2025 by www.yktax-zh.com. all rights reserved